Für beide Arten ist der Bestandsrückgang in Deutschland so stark, dass sie nur noch an sehr wenigen Stellen vorkommen. V.a. in den nördlichen Bundesländern sind die Arten ausgestorben. Insbesondere in Bayern finden aber beide Arten noch einen Lebensraum.

Problematisch ist, dass auch außerhalb Deutschlands in Europa das Verbreitungsbild der Arten sehr disjunkt ist, d.h. die Vorkommen sind klein, isoliert und weit zerstreut.

Natürlicher Lebensraum:

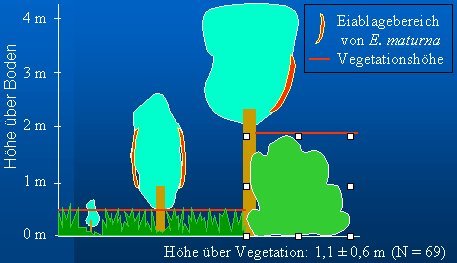

Der Maivogel ist im allgemeinen in Auwäldern, Bruchwäldern und Laubmischwäldern (insbesondere den Fingerkraut- Eichenmischwäldern) zu finden. Die Tiere fliegen in den lichten Wäldern vorwiegend an Waldsäumen, Lichtungen und in Jungbaumbeständen mit warmem, zeitweise luftfeucht-schwülen Kleinklima. Wichtig ist das Vorkommen von besonnten Eschen mit bodennahen Ästen an warm-luftfeuchten Standorten.

Geeignete Lebensräume für den Heckenwollafter sind ebenfalls feuchte Laubwälder, aber auch Schlehen- Weißdorn- Heckenfluren. Die Art benötigt windgeschützte Stellen zwischen Heckenreihen und an Waldrändern mit geeigneter Vegetation wie Schlehe und Weißdorn.

Ein Maivogel-Männchen saugt an einer Ligusterblüte.