3. Ursachen für den Bestandsrückgang

Unangepasste Beweidung

Die Eiablage erfolgt auf Blattoberseiten exponierter Triebe der Fraßpflanze, in der Regel nahe der Zweigspitze. Auch die Jungraupen halten sich nahe der Zweigspitze auf: Sie fressen hier und ruhen hier längs der Blattmittelrippe auf einem Gespinst auf einer Blattoberseite. Die Raupen verpuppen sich an Pflanzenstengeln, wobei die Verpuppung nicht unbedingt bodennah erfolgen muss. Auch die überwinternden Raupen ziehen sich nicht alle in Bodennähe zurück.

Dieses Verhalten macht eine Beweidung problematisch. Da die Schafe gerne die Cytisus-Triebe befressen, gibt es kein Zeitfenster für eine gefahrlose Beweidung.

Eine Beweidung kann demzufolge niemals auf der kompletten Fläche stattfinden. Damit verbleibt als geeignete Pflegeform nur die mosaikartige Nutzung der Flächen, die insgesamt die Habitatstruktur über die Jahre hinweg erhält, aber jahrweise alternierend nur auf bestimmten Flächenteilen den negativen Einfluss einer Beweidung zulässt. Zu intensive oder fehlende Beweidung führte im Bereich zu den Vorkommen zu den Bestandsrückgängen.

Die ganzjährige Präsenz der Präimaginalstadien (Ei, Raupe und Puppe) nahe der Zweigspitzen lässt keinen Spielraum für eine Beweidung.

Lebensraumverlust

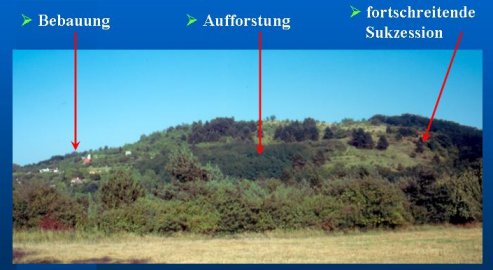

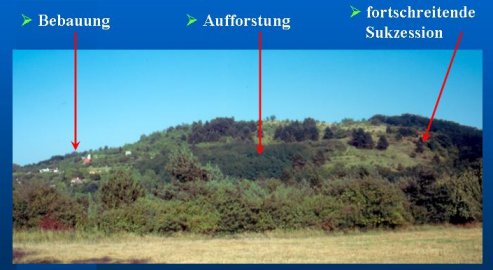

Weitere Ursachen für den Bestandsrückgang des Regensburger Gelblings ist eine stetige Einschränkung des zur Verfügung stehenden Lebensraumes außerhalb der steilen Hanglagen. Viele ehemalige magere Wiesen und lichte Kiefernbestände mit gut ausgeprägter Krautschicht sind verschwunden, so dass nur die Hanglagen als Lebensraum übrig blieben. Insbesondere magere Wiesen wurden entweder aufgedüngt und intensiviert oder sogar umgebrochen. Bestehende Restflächen werden nicht mehr landwirtschaftlich genutzt (z.B. zweischürige Mahd oder kleinflächige Nutzung nach Bedarf), so dass auch diese nicht mehr als Lebensraum dienen können. Zusätzlich entwickelte sich auf den verbliebenen Magerrasen an den Hängen eine ungünstige Bewirtschaftung (z.T. Brachfallen, z.T. intensive Koppelhaltung), so dass auch dort die Lebensbedingungen deutlich verschlechtert waren.

Lebensraumverlust unterschiedlicher Ursachen.

Klimaänderung

Ungünstige Wetterbedingung wie die wiederholt regenreichen Sommer und die relativ ozeanischen (warm-feuchten) Wetterbedingungen im Winter bedeuteten eine zusätzliche Verschlechterung der Lebensbedingungen für C. myrmidone. Derartige, nicht durch Pflegemanagement beeinflussbare Ereignisse, können eine Population, die bereits sehr klein ist, zusätzlich schädigen und so im Extremfall zum Aussterben der Art vor Ort führen - wie es bei dem Regensburger Gelbling geschehen ist.

Weitere Details in Freese et al. 2005.

4. Situation im europäischen Ausland

Die weltweite Verbreitung der Art konzentriert sich auf Europa. Jedoch sind auch die Bestandrückgänge im europäischen Ausland sehr Besorgnis erregend. In Österreich sind vermutlich die letzten Vorkommen bei Wien, Linz und in Kärnten erloschen. Als Ursachen werden Landnutzungsänderungen vermutet. Auch in Rumänien blieb eine Suche an fünf aktuellen Standorten erfolglos. In Böhmen gilt die Art bereits als ausgestorben. In den Weißen Karpaten im Grenzbereich zwischen Tschechien und der Slowakei konnte C. myrmidone noch gefunden werden. Allerdings sind auch hier Rückgänge aufgrund von Landnutzungsänderungen zu verzeichnen. Traditionelle Kleinnutzungen mit Pflockung der Tiere wurden vor Ort aufgegeben. Auch in Ungarn wurden sehr dramatische Rückgänge der Art verzeichnet.

In den Weißen Karpaten konnte der Regensburger Gelbling noch gefunden werden.

5. Ausblick

Die Bestandssituation in Europa zeigt, dass dringend ein Schutzkonzept für C. myrmidone im europäischen Ausland mit internationaler Zusammenarbeit erarbeitet werden muss.

Auf Betreiben mehrerer Länder steht die Überlegung im Raum, die Art mit der Osterweiterung der Europäischen Union in den Anhang der FFH-Richtlinie aufzunehmen.

Für die Standorte in Bayern mit Vokommen bis vor wenigen Jahren gilt, dass diese Talhänge weiterhin gepflegt werden müssen, um die verbleibenden wertgebenden Arten vor Ort zu erhalten.

|